|

|

|

|

ここから当時のまま保存されている絹の道へ入る。入り口には車両進入禁止の立て札が立っている。

|

絹の道資料館近くから、絹の道保存道を約15分歩くと、大塚山公園入り口に「絹の道」の碑が建てられている。

|

絹の道の突き当たりにある大塚山公園は、生糸商人として活躍した鑓水の豪商達によって建立され、当時の石段や石碑が保存されている。

|

|

|

|

|

蚕は「オカイコサマ」と呼ばれ、農家の重要な収入源であった。(画像は絹の道資料館内スライドより)

|

絹の道資料館に近年見ることが少なくなった実物の蚕の繭が展示してある。

|

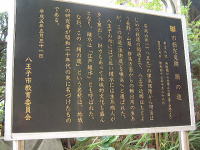

八王子市の指定史跡の絹の道の説明看板。指定月日昭和47年10月。 |

|

相模の養蚕

江戸時代から昭和初期にかけて相模原地方は、当時の相模川がたびたび氾濫をを引き起こすため、農業が発展しにくい土地柄でもあり、農家にとって養蚕は現金収入となる一大産業であった。

とりわけ1859年の横浜港開港によって、生糸は輸出の花形となり、相模原地方の農家も競って養蚕、製糸に力を入れていった。

桑の木の栽培も盛んになり、相模原、座間、秦野、半原などでは、どこにでも見られるようになり、ほとんどの農家が何らかの形で養蚕や製糸の生産に関わるほどであったという。

特に、細かな管理が必要とされる養蚕は、農家の女性の重要な仕事となり、生活を支えたのである。

中でも相模田名は特に養蚕が盛んな地域であり、当時農家の90パーセントが養蚕にたずさわり、製糸工場を運営した田名の産業組合は、神奈川県の貯蓄番付表では抜きん出ていたほどの盛業であった。

また、半原地方は山間部が多いために早くから養蚕が盛んで、生糸、絹、布などの生産が行われていた。江戸時代天明年間に津久井方面で織られた紬縞が織物の起源といわれる。明治、大正時代は絹製品を中心としたとした織物であったが、昭和に入ると人絹織物が中心となった。

| 相模原の養蚕の歴史については、次の各資料館で詳しく見ることができます |

|

|

|

|

|

相模田名民家資料館

開館日:木〜日曜日の4日間

時間:4月〜10月10時から5時:11月〜3月10時から4時

住所:相模原市田名4853

電話:0427-61-7118

駐車場:あり

|

座間市歴史資料館

昔使用された蚕の製糸の道具が展示されている。

住所:座間市公民館内、座間JA裏

電話:046-255-1111

駐車場:あり |

絹の道資料館

住所:八王子市鑓水989-2

電話:0426-76-4064

駐車場:あり

絹の道の歴史、鑓水の隆盛の過程や、養蚕の貴重な資料が展示されている

|